- サービス管理責任者ってどんな仕事?

- サービス管理責任者になるためにはどうしたらいいの?

- サービス管理責任者として働くことができる場所は?

- サービス管理責任者の給料は?

障害福祉の分野のお仕事に興味を持っている方は、上記のようにサービス管理責任者について分からないことが多い状態ではないでしょうか。

そこで今回は、サービス管理責任者の仕事内容や資格を取得するための要件、資格を取得してからのことについて、分かりやすくご紹介します。

記事でわかること

サービス管理責任者(サビ管)とは?

サービス管理責任者とは、障害福祉サービスを提供する事業所において、適切なサービスが提供できるように全体的な管理を行う職種で、略して「サビ管」と呼ばれることもあります。

利用する障害者やそのご家族への支援はもちろんですが、現場職員への指導や助言も行うリーダー的な立場で、管理職や指導者といったベテラン職員が務めるケースが多いです。

サービス管理責任者(サビ管)の仕事内容

サービス管理責任者の主な仕事内容は、以下の通りです。

- 利用者の障害特性や状態に合わせた個別支援計画書の作成

- 個別支援計画書に基づいた支援が適切に行われているかをチェック

- 関係機関との連絡・調整

- 現場職員への指導や助言

それぞれ詳しく見ていきましょう。

個別支援計画書の作成

利用者がサービスを利用する時に、支援の根幹となるものがサービス管理責任者が作成する個別支援計画書です。

個別支援計画書の作成は、利用者やそのご家族との面談による聞き取りや、状況の把握・確認によって目標や課題を見つけることから始めます。そして、「今後どのようになりたいか・どのような生活を送りたいのか」を目標に定め、それを実現するための支援策を計画書にします。

個別支援計画書は、原案ができた段階でサービス管理責任者がスタッフと会議をし、修正を加えてから利用者とそのご家族に提示します。内容の説明を終え、合意がとれてから支援開始となります。

支援プロセスのチェック

利用者の状況は日々変化します。サービス管理責任者が作成した個別支援計画書と利用者の現状とを照らし合わせて、個別支援計画書の内容がその時も適しているかを確認する必要があります。

個別支援計画書に記載された内容の支援がそもそも合っているのか、きちんと実施できているかどうか、出来ていなければその理由を記録し計画書の内容を修正します。

関係機関との連携・調整

サービス管理責任者の仕事の一つとして、利用者を支えるさまざまな社会資源との連携も欠かせません。医療機関や行政、その他の事業所など、事業所の垣根を越えて連携を保つことは、サービスの質を高める上で重要なポイントになります。

現場職員への指導・助言

サービス管理責任者は、その事業所のいわば「まとめ役」と言っても過言ではありません。

障害者福祉サービスはチームで行うのが特徴です。事業所の一人ひとりのスタッフが行う個人プレーではなく、連携が大事な仕事です。個別支援計画書に基づいた支援が提供できるように現場職員との関係を良好に指示を出すことだけでなく、時には経験の浅いスタッフの指導や助言にあたったり、困った時の相談にも乗ります。

また、職員のスキルアップのための研修の企画を行う場合もあります。

サービス管理責任者(サビ管)になるためには

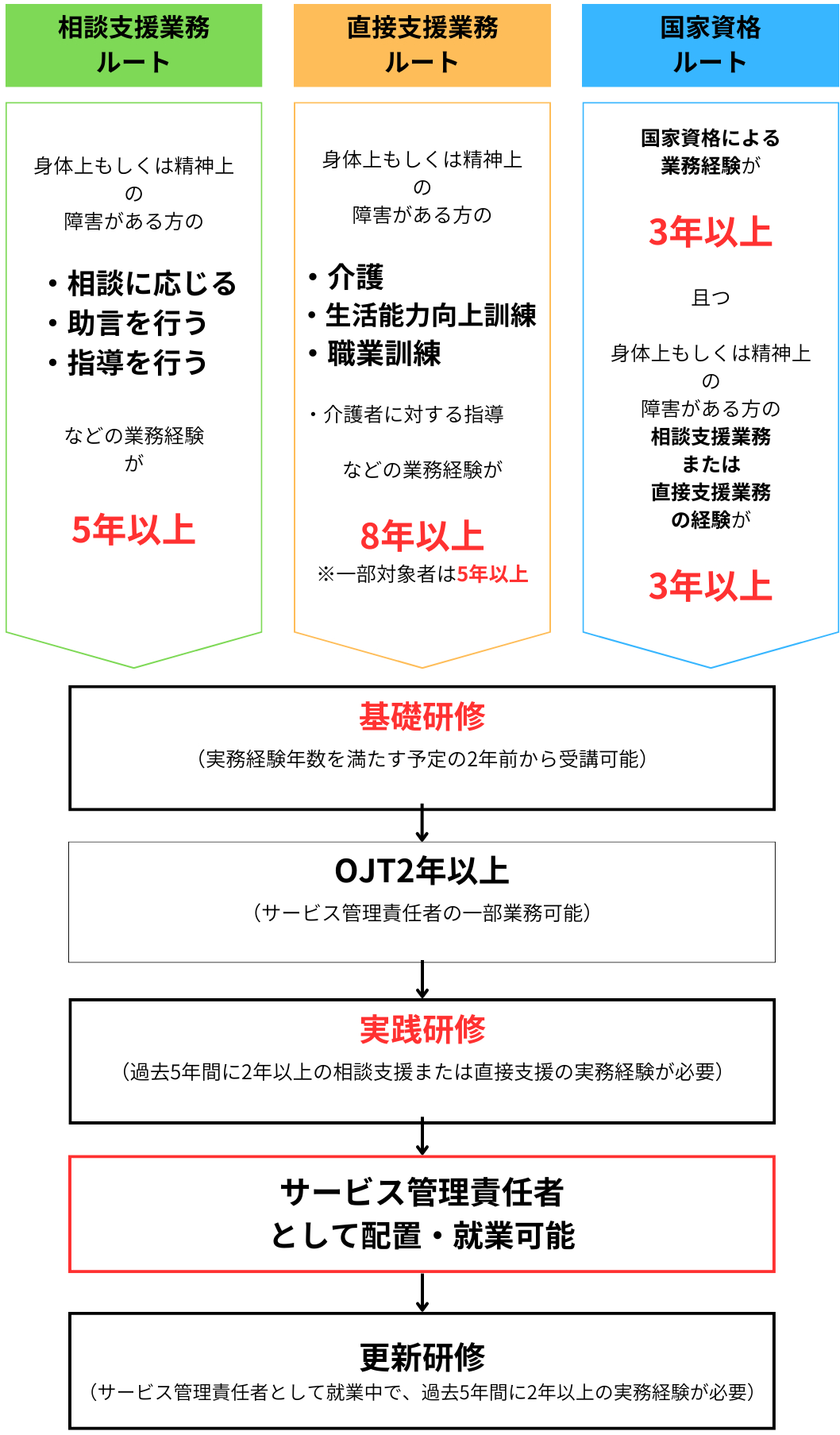

サービス管理責任者になるためには、大まかに言うと「実務経験の要件」を満たし「研修を修了」する必要があります。

利用者が持つ障害特性をきちんと理解し、利用者の生活をより良くし目標達成に向けて必要な支援内容を見極め、そのプロセスを管理しながら客観的な評価を行うことを考えると必然的なのかもしれませんが、「サービス管理責任者になるのは難しい」と言われることも多いです。

まずは、どうしたらサービス管理責任者になることができるのかをざっくり理解し、実務経験の要件と受講が必要な研修について理解を深めましょう。

実務経験の要件とは

実務経験の要件は、まず以下の3つのいずれかに該当する必要があります。

- 相談支援業務の経験が5年以上

- 直接支援業務の経験が8年以上

- 特定の資格保有者としての相談支援・直接支援業務の経験が5年以上

- 現場職員への指導や助言

それでは、詳しく見ていきましょう。

相談支援業務の経験が5年以上

これから説明するa~dでの経験が5年以上必要です。

出典:兵庫県「実務経験一覧表(サービス管理責任者)」

a.施設等における相談支援業務

- 障害児相談支援事業

- 身体(知的)障害者相談支援事業

- 地域生活支援事業

- 児童相談所

- 身体(知的)障害者更生相談所

- 発達障害者支援センター

- 福祉事務所

- 保健所

- 市町村役場

- 障害児入所施設

- 障害者支援施設

- 老人福祉施設

- 精神保健福祉センター

- 救護及び更生施設

- 介護老人保健施設

- 地域包括支援センター

b.以下に該当する者で保健医療機関での相談支援業務

- 社会福祉主事任用資格保有者

- 介護職員初任者研修(旧ホームヘルパー2級)相当の研修修了者

- 国家資格(※後述)保有者

- a・c・dのいずれかに従事した経験が1年以上の者

c.以下における就労支援に関する相談支援業務

- 障害者職業センター

- 障害者雇用支援センター

- 障害者就業・生活支援センター

d.以下の学校における進路相談・教育相談業務

- 盲学校

- 聾学校

- 特別支援学校

直接支援業務の経験が8年以上

これから説明するa~cでの経験が8年以上必要です。

ただし、以下の資格を保有している場合は直接支援業務の経験が5年以上でOKとなります。(資格取得以前含む)

- 社会福祉主事任用

- 介護職員初任者研修(旧ホームヘルパー2級)相当

- 児童指導員任用

- 保育士

- 精神障害者社会復帰施設指導員任用

出典:兵庫県「実務経験一覧表(サービス管理責任者)」

a.施設及び医療機関等における介護業務

- 障害児入所施設

- 障害者支援施設

- 老人福祉施設

- 介護老人保健施設

- 医療法に規定する療養病床

- 障害児通所支援事業

- 障害福祉サービス事業

- 老人居宅介護等事業

- 保健医療機関

- 保険薬局

- 訪問看護事業所

b.以下における就業支援業務

- 特例子会社

- 重度障害者多数雇用事業所

b.以下の学校における職業教育業務

- 盲学校

- 聾学校

- 特別支援学校

国家資格による相談支援または直接支援業務の経験が3年以上

下記の資格保有者としてそれに係る実務経験3年以上、且つこれまでに紹介した機関で相談支援又は直接支援業務に従事した期間が3年以上必要です。

ただし、実務経験に含まれる業務の範囲は都道府県により独自の基準が設けられている場合があるため注意が必要です。

最終的には、都道府県のホームページから確認されることをおすすめします。

参考:兵庫県「実務経験一覧表(サービス管理責任者)」

受講が必要な研修とは

サービス管理責任者として実際に働く場合には、ここまでに紹介した実務経験要件を満たすほか、研修の受講が必要です。

基礎研修の受講

サービス管理責任者になるために必要な研修として、まずは基礎研修を受講します。基礎研修は、実務経験要件を満たす予定の2年前から受講することが可能です。

- 相談支援従事者初任者研修の講義部分の一部(11.5時間)

- サービス管理責任者等基礎研修の講義及び演習(15時間)

基礎研修の受講を終え、「基礎研修修了者」となります。

基礎研修修了者となると、職場でのポジションや業務内容が以下のように変わる場合があります。

- 既にサービス管理責任者が1名配置されている施設・事業所では基礎研修修了者を2人目のサービス管理責任者として配置可能となる

- OJTによる実務経験が2年を満たない基礎研修修了者も、個別支援計画の原案が作成できる

実践研修の受講

基礎研修修了者として、OJT期間を2年積んだ後は、サービス管理責任者等実践研修を受講します。サービス管理責任者等実践研修の受講時間は、14.5時間です。

実践研修の受講を終えると、正式に「サービス管理責任者」として配置(働くこと)ができるようになります。

その後は、5年に1度のタイミングでサービス管理責任者等更新研修の受講が必要となります。

つまり、サービス管理責任者になるまでの最短期間は、

- 相談支援業務5年+基礎研修+OJT期間2年+実践研修=7年

- 直接支援業務8年+基礎研修+OJT期間2年+実践研修=10年

※資格保有者の場合は直接支援業務が5年となり7年 - 国家資格業務3年(内3年は相談支援または直接支援業務)+基礎研修+OJT期間2年+実践研修=5年

ということになりますね。

見直し内容は、

基礎研修受講開始時点で既に相談支援業務または直接支援業務に3~8年従事している者が個別支援計画作成の原案作成等に従事する場合のみ、基礎研修修了後に必要なOJT期間「2年以上」→「6ヶ月以上」とする

というものです。

既に受験要件年数を満たす2年前(最短3年経過時点)から基礎研修の受講は可能でしたから、ほとんどの方はこの要件を満たすことになり、国家資格を持っていない人でも最短5年半でサービス管理責任者になることができます。

具体的な見直し時期は決まっていないようですが、近い内に変更となることに期待しましょう。

研修の申し込み方法

研修の申し込みは、各都道府県や、都道府県から研修を委託された事業者に勤務先の法人や事業所が申し込む方法が一般的ですが、個人が申し込むことも可能です。

各都道府県や社会福祉協議会のホームページには、研修の日程や開催場所等が記載されており、申込書をダウンロードすることができます。

研修の受け入れ人数には限りがあるため、日程に余裕をもって申し込まれることをおすすめします。

サービス管理責任者資格を持つ方は児童発達支援管理責任者としても働くことができる

サービス管理責任者資格を持つ方の内、以下の条件を満たす方は「児童発達支援管理責任者」としても働くことが可能です。

- 高齢者介護分野で従事した期間を除き、障害福祉分野、児童福祉分野における従事経験が3年以上ある方

実際に、就労移行支援事業所に従事している間にサービス管理責任者等実践研修を修了された方が、児童発達支援管理責任者にキャリアチェンジした例をご紹介します。

Aさん

Aさん

理由としては、支援対象者と深く関わる中で、発達障害を持つ方が生きづらさを感じる瞬間を減らして生活を営むためには、

早期の療育が必要なのではないかと感じ始めていたからです。

そんな時に、コペルプラスという児童発達支援の求人を見つけて、子どもたちの成長や「できた!」という自己肯定感の芽生えに携わる仕事に、とても魅力を感じたんです。

自分の経験で児童発達支援管理責任者として働くことが出来ることも分かり、給与水準を下げることもなく、新たなやりがいを見つけて日々楽しく仕事をしています。

サービス管理責任者(サビ管)が働ける職場・就職先

サービス管理責任者の配置が義務づけられている職場は以下の通りで、働ける場所はたくさんあります。

- 療養介護

- 生活介護

- 共同生活介護(ケアホーム)

- 施設入所支援

- 共同生活援助(グループホーム)

- 宿泊型自立訓練

- 自立訓練(機能訓練)

- 自立訓練(生活訓練)

- 就労移行支援

- 就労継続支援A型

- 就労継続支援B型

就労継続支援A型について詳しく知りたい方はこちらの記事をチェック!

-520x300.jpg) 就労継続支援A型事業所で支援を行いたい方向け!~人員基準や支援内容、やりがいについて詳しく解説~

就労継続支援B型について詳しく知りたい方はこちらの記事をチェック!

就労継続支援A型事業所で支援を行いたい方向け!~人員基準や支援内容、やりがいについて詳しく解説~

就労継続支援B型について詳しく知りたい方はこちらの記事をチェック!

-520x300.jpg) 就労継続支援B型事業所で支援を行いたい方向け!~人員基準や支援内容、役立つ資格、やりがいについて詳しく解説~

就労継続支援B型事業所で支援を行いたい方向け!~人員基準や支援内容、役立つ資格、やりがいについて詳しく解説~

サービス管理責任者(サビ管)の給料

厚生労働省の『令和3年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査結果』によると、サービス管理責任者等(児童発達支援管理責任者含む)の平均給与額(常勤の場合)は以下の通りでした。

| 事業所概要 | 平均給与額 |

| 全体平均(福祉・介護職員処遇改善加算未取得事業所を含む) | 388,340円 |

| 福祉・介護職員等特定処遇改善加算取得事業所 | 399,100円 |

| 福祉・介護職員処遇改善加算Ⅰ~Ⅴ取得事業所 | 386,730円 |

| 福祉・介護処遇改善加算Ⅰ~Ⅲを取得し、福祉介護職員等特定処遇改善加算未取得事業所 | 359,720円 |

サービス管理責任者の平均給与額が388,340円であるのに対し、福祉・介護職員の平均給与額は311,050円です。

一般職員との給与額の差が77,290円あることからも、障害福祉事業分野における実務経験があり、キャリアアップを考えている方は、サービス管理責任者を目指すことをおすすめします。

サービス管理責任者(サビ管)のメリット・やりがい

サービス管理責任者は、障害を抱える利用者一人ひとりの状況に応じた個別支援計画を立てたり、利用者のご家族からの相談に乗ったり、他スタッフの指導にあたったりと、役割がとても豊富です。この資格を得るまでの道のりは長いですが、その分専門職としての経験があることの証明にもなります。

現場のリーダー的な存在として、苦労することも多いかもしれませんが、利用者が毎日少しずつ出来ることが増えたり、障害を持つ利用者のご家族の支えになったりと、障害福祉における大切な仕事であることを実感できるでしょう。

まとめ

今回は、サービス管理責任者の仕事内容や、資格を取得するための要件、勤務先や給料、やりがいをご紹介しました。

サービス管理責任者の資格に関する情報は、とても複雑で分かりにくいものが多いです。

しかし、資格取得までには年数を要するため、できるだけ確実に情報を把握し、先のことを考えながら着実に準備をすすめていく必要があります。

ぜひ、今回ご紹介した内容を参考にしながら、これまでの専門職としての経験が活かせるサービス管理責任者を目指してみましょう

e介護転職は、株式会社ベストパーソンが運営する、介護と福祉に特化した求人情報サイトです。

介護・福祉の求人情報を専門に扱う求人・転職サイトのため、介護・福祉の求人を探しやすいのが特徴です。

掲載求人件数は業界最大級で、全国の求人を取り扱っています。

介護・福祉に特化しているので、職種検索(介護職、ケアマネージャー、看護師、生活相談員、児童発達支援管理責任者、サービス管理責任者など)、サービス種類検索:介護(特養ホーム、有料老人ホーム、デイサービス、グループホーム、訪問介護など)・福祉の障害児/障害者支援関連(放課後等デイサービス、障害者就労支援など)、雇用形態での検索(正社員はもちろん、短時間パート、日勤のみ、夜勤のみなど)と充実しており、あなたに合った求人を探せます。

当サイトは、パソコンだけではなく、スマートフォンでも利用できます。これからの高齢化社会を支える業界で、是非あなたの力を発揮できる職場を見つけて下さい。

e介護転職に掲載している求人情報

- 介護職・ヘルパー

- サービス提供責任者

- 介護支援専門員

- 看護師

- 生活相談員

- 作業療法士

- 理学療法士

- 管理栄養士・栄養士

- 福祉用具専門相談員

- 福祉住環境コーディネーター

- 管理職

- 広報・営業職

- 介護事務・事務

- 送迎ドライバー

- 保健師

- 看護助手

- 言語聴覚士

- 医療事務

- 保育士

- 主任介護支援専門員

- 機能訓練指導員

- 相談員

- 訪問入浴オペレーター

- サービス管理責任者

- 児童発達支援管理責任者

- 児童指導員

- 調理職

- 支援員

- あん摩マッサージ指圧師

- 計画作成担当者

- 移動介護従事者(ガイドヘルパー)

- 居宅介護従事者

- 重度訪問介護従事者

- 行動援護従業者

- 相談支援専門員

- 臨床心理士

- 公認心理師

- 視能訓練士

- 技師装具士

- 手話通訳士

- 歩行訓練士

- その他

-160x160.jpg)